#3 箱人間~『箱に入った男』/『箱男』/『箱女』

箱人間という、物騒なタイトルをつけました。検索にかけると、箱から霊が出てくるホラーや、なんだかいかがわしいコンテンツが表示されるのですが、今日のテーマを端的に表す言葉として、びくびくしながら使います。今日は箱人間に関する作品です。

では穏やかなところから、一冊目、アントン・チェーホフの『箱に入った男』。ロシア文学で短編の名手とされる作家の作品です。

全集にも載っている作品ですが、今回私が手に取ったのは、中村喜和訳、イリーナ ザトゥロフスカヤ・絵の単行本です。面白いのは、本の見開きというのか、中央部分、綴じ目の辺りにモノクロの骨太な挿絵が入っていること。キャンバスの布目が透ける素朴で粗削りなタッチによって、眼鏡やこうもり傘など、物語に登場するモチーフが一つ一つ描かれます。

「箱に入った男」は、ベリコフという名のギリシャ語教師のあだ名です。ベリコフは、題の通り、持ち物すべてに外界からの覆いを掛け、思考も型にはまって柔軟性がなく、あらゆる逸脱や例外に耐えられないような人物です。

こうもりには袋をかぶせ、時計は黄色い革袋に入れ、鉛筆をけずろうとしてナイフをとりだすのを見ると、ナイフが小さなサヤに収まっている、というわけです。顔さえ袋に入っているようでした。襟を立てて、いつも顔をかくしていたのです。(…中略…)ひと言でいえば、この男には身のまわりを膜で包んでおこう、箱をつくってとじこもり、外界の影響を受けないですまそう、というような強い気持が絶えずみとめられたのです。

彼は、いわば町の厄介者です。規範や通告を杓子定規に守り通し、他の人にも押しつけ、ルールからの違反を認めると上司に申告する、面倒でつき合いづらい人物。町の人々は彼の態度にびくびくしながらも困り果てています。皆は、彼のせいで町中が重苦しい空気になっているのだと考えるようになります。

しかし、結婚をめぐる一連の事件の後でベリコフがいなくなると、晴れ晴れとした解放感の後にやって来たのは、また重苦しい日常が続くということへの気づきでした。

私たちは町で狭苦しいところに暮らし、要りもしない書類をつくり、トランプ遊びをしています。これも箱ではありませんか。一生を怠け者や訴訟狂いや愚か者や引きずり女たちのあいだで過ごし、さまざまな空疎なことをしゃべったり聞いたりしています。これも箱ではありませんか。

チェーホフにとって、箱というのは鍵となるモチーフのようです。郡伸哉さんの『チェーホフ 短編小説講義』(彩流社)では、こう述べられています。

「箱」は、チェーホフの作品を特徴づける概念の一つとして、これまでも広く用いられてきた。チェーホフの登場人物たちは、外界の危険を避けてひたすら安住したいという欲求、あるいは逆に、閉塞感をもたらす場所からとにかく逃れたいという欲求を強くもっている。

『箱に入った男』では、滑稽なほど過剰な自己防衛と、過剰な規範意識をそなえた人物が、わたしたちが日々捉えられている見えない規範、タブーや束縛、限界や苦々しい欺瞞について、思いを至らせてくれるような気がします。

たとえば今でも、社会で「当たり前」とされていることに知らず知らずしばられ、逸脱してもいいとわかってはいても突飛なことは出来ず、誰のせいにもできない重苦しさをかかえて生きているということが、あるかもしれません。

どんな国にも、どんな時代にも「箱」は存在し、それを無視できない人を鬱々した気持ちにさせているのかもしれないのだと、気づかせてくれます。

二冊目、この辺りから少し異様な雰囲気が醸し出されてくるのですが、安部公房の『箱男』です。(文庫本にあるように、英訳名「The Box Man」と書かれると多少シュールなのですが。)

前作の「箱」が象徴だとすると、こちらの「箱」は正真正銘の段ボール箱です。冷蔵庫の空き箱のような段ボールを常に頭からかぶり、目の部分だけをくりぬいた覗き窓から世界を見ながら、都会を徘徊する『箱男』。

《ぼくの場合》

これは箱男についての記録である。

ぼくは今、この記録を箱のなかで書きはじめている。頭からかぶると、すっぽり、ちょうど腰のあたりまで届く段ボールの箱のなかだ。

この実験的長編作品は、箱の作り方の指南から始まります。それから、箱をかぶり都市の中で路上生活を送るという奇怪な生き方になぜか捉われて、いつの間にか箱男になってしまった人の話、それに贋物の箱男、魅惑的な看護婦に抱く愛情、さらに命を狙われる箱男の話なんかが続きます。

それにしても、なにを好きこのんで、そんな箱男をわざわざ志願したりする者がいるのだろうか。不審に思うかもしれないが、その動機たるや、呆れるくらい些細な場合が多いのだ。(中略)

一度でも、匿名の市民だけのための、匿名の都市―扉という扉が、誰のためにもへだてなく開かれていて、他人どうしだろうと、とくに身構える必要はなく、逆立ちして歩こうと、道端で眠り込もうと、咎められず、(…中略…)いつでも好きな時に、無名の人ごみにまぎれ込むことが出来る、そんな街―のことを、一度でもいいから思い描き、夢見たことのある者だったら、他人事ではない、つねにAと同じ危険にさらされているはずなのだ。

この本は、著者が判然としない不連続な記述、新聞記事の一部やメモ書き、モノクロ写真を織り込みながら進んでいきます。ばらばらになった現実や想像が錯綜する感じがあり、読み進めるうち、どこまでが願望や夢想で、どこまでが現実なのか、正気なのか狂気に捉われているのか、眠っているのか醒めているのか、わからなくなってくるような。

同時に、どちらが見ている方でどちらが見られている方なのか、どちらが書いている方でどちらが書かれている方なのかさえも自信がなくなって、物事の前提がいつの間にか揺らいでくる。下の引用は、夢見ることと醒めることについて、箱男が考えているところです。

貝殻草のにおいを嗅ぐと、魚になった夢を見ると言う。(中略)

貝殻草の夢が、やっかいなのは、夢を見ることよりも、その夢から覚めることのほうに問題があるせいらしい。本物の魚のことは、知るすべもないが、夢の中の魚が経験する時間は、冷めているときとは、まるで違った流れ方をするという。速度が目立って遅くなり、地上の数秒が、数日間にも、数週間にも、引き延ばされて感じられるらしいのだ。

破綻しているように見えて、イメージがつながったり途切れたりするなかでゆるやかなまとまりを持った作品になっている。異様な世界、自分とはかかわりのない人たち、と線引きをしたくなるけれど、いつでもだれでも陥ってしまう可能性のある、狂気の崖のふち。その中をおそるおそる覗き込んでいるような気持になります。

最後に紹介するのは、渡辺松男さんの『箱女』という、短歌の連作です。『歩く仏像』という歌集に収録されています。残念ながら絶版になってしまったようで、Amazonや楽天では商品が見つけられませんでした。わたしは、地方の図書館でこの本を見つけました。

十の短歌からなる連作は、二つ目に紹介した『箱男』から着想を得て書かれたそうです。なんともいえない状況ですが、「われ」と「われの恋人」はどちらも段ボール箱なのです。荒唐無稽にも思える設定だからこそ、なんだか感情の不器用さや、すれちがいが、素朴に浮き上がってくる気がします。

さみしそうにわれの恋人箱女側面をそっとすり寄せてくる

箱女を抱こうとする箱男懸命に手を四角に伸ばす

さみしさでいっぱいだよとつよくつよく抱きしめあえば空気がぬける

不思議な余韻が残るところですが、今日はここまでにします。読んでくださってありがとうございます。

~今日のおまけ

リフレッシュに空き箱工作でも。身近なお菓子の箱が魅力的な立体作品に生まれ変わる、夢のようなアイディアの数々。想像が広がって楽しい一冊です。

#2 べつの言語で~『べつの言葉で』/『日本語を書く部屋』/『エクソフォニー』

新しい言語を学ぶことは、新しい扉をひらくようにまったく別の世界観を見せてくれる。たとえば、虹の色の数が文化によって七色だったり、八色だったり、はたまた三色だったり。日本は伝統的に魚料理が食べられてきたので魚に関する語彙が豊富だけれど、西欧ではお肉の部位に細かい分類の言葉があたえられていますね。

母語とは違う言葉で語ることで、普段では言葉にしにくいことが表現できたり、とらえられない概念に触れられることがあります。今日は、母語ではない他言語をまなび、さらにその言語で書くという挑戦についての本を取り上げきます。

一冊目は、ジュンパ・ラヒリさんの『べつの言葉で』。ピューリッツァー賞を受賞したインド系アメリカ人女性作家によって、イタリア語で書かれた異色のエッセイです。

四十歳を過ぎたころ、作者は英語と祖国のベンガル語という二つの母語を離れ、「イタリア語で書きたい」という欲求を追ってローマに移住します。作家が新たな言語のなかに踏み出し、その言語でしか書けない、その言語だからこそ書きたい物語をつくっていく過程が綴られます。

イタリア語で書くとき、わたしは自分を侵入者かペテン師のように感じる。うわべだけの不自然なことをしているように思える。境界を越えてしまい途方に暮れていること、逃亡中だということに気がつく。自分が完全な異邦人だということに。(中略)

わたしの第一言語であり、それに依存し、それによって作家となった言語から離れ、イタリア語に専念しようとする衝動はどこから来るのだろうか?

作家にとって商売道具である第一言語、それから離れて別言語の世界に踏み入れることは、言いたいことを表せない、自分の文体を築けないもどかしさや、屈辱感をともないます。しかしそれは同時に変身であり、解放でもあると筆者は言います。

「新しい言語は新しい人生のようなもので、文法とシンタックスがあなた を作り変えてくれます。別の論理、別の感覚にすっと入り込んでください」この言葉がどれほどわたしを勇気づけてくれたことか。(中略)だが、この新しい始まりという変化は代償が大きい。ダフネのように、わたしも動きが取れなくなっている。(中略)生まれ変わり、閉じ込められ、解放され、居心地の悪い思いで。

エッセイの間に、筆者がイタリア語で書いた短い小説『取り違え』『薄暗がり』が掲載されています。どちらも日本語に翻訳された状態で読むしかないのがはがゆいところですが、もがきながらも筆者がつかもうとした感覚を、少しは追体験する気持ちになれるかと思います。

二冊目に紹介する本は、リービ英雄さんの『日本語を書く部屋』。

リービ英雄さんは、アメリカ生まれの作家で、万葉集や日本書紀をはじめとする日本文学についての本を著すかたわら、日本語でエッセイや現代小説を執筆し、ワールドフィクションの書き手として評価されています。1996年には、西洋出身者が日本語で書いた現代文学作品として初めて『天安門』が芥川賞候補に選ばれました。

『日本語を書く部屋』は言語を超越することや、日本文学への思いをつづったエッセイです。越境のパイオニアともいえるリービさんですが、文化や言語を越えて日本語をあつかう作家として、「越えてきた者の記録」という一遍が印象的です。

越境は、ある文化の外部にいるものにだけ起こるのではない。日本人として生まれた人でも、日本語を書くためには、一度、「外国人」にならなければだめなのだ。「当たり前な日本語」の「外」に立って、自分の言葉に異邦人としてたいする意識を持たなければよい作品は生まれない。これは、一流と呼ばれる日本の作家なら誰もが感じている今日的な表現の問題である。

他国と陸続きの境界線を持たない島国として、ある時は鎖国までして外国との境目や違いを意識してきた日本。だからこそ存在する厳格な「越境」の感覚や、一度外に立って言語を見ることの意義が語られています。

「コトバの所有権」について書かれた部分があります。

「日本語の感性や感覚は、日本に生まれ育った者にしかわからない」という決めつけ。その背後には、「言語=人種=文化=国籍」という考え方があると言います。

日本語で書くという、日本の生活者にとっては当たり前な行為が、いったんぼくが日本語を使って表現するとなると、そのイコール・サインを破ろうとしている、自分の意図とは関わりなく、そう解釈されてしまうことを認識せざるをえなかった。

(中略)しかし、単一民族という窮屈な現代イデオロギーから解放されて、民族と関わりなく世界の中のもう一つの偉大な言語として輝きはじめたという意味では、「日本語の勝利」はこの時代だからこそ可能になった課題であると言うべきではないだろうか。

「言葉の壁」という表現がありますが、言葉が使える/使えないという段階の次には、多様な言語のあり方を受け容れる、受容の壁があるのだろう、と考えさせられます。グローバル化、と標語ばかりが叫ばれている今日この頃ですが、文化を多角的にとらえる視点というのも、世界に開かれた国を作るのに大切だと思いました。

ここにリンクを貼ったのは岩波現代文庫版ですが、岩波書店の単行本版の表紙には実際の「日本語を書く部屋」、リービさんのかつての仕事場と思われる写真が使われています。畳に置かれた革椅子、扇面の掛け軸、ワイン瓶がいくつか、墨汁の染み。この場所での執筆の日々に思いを馳せます。

三冊目は、多和田葉子さんの『エクソフォニー―母語の外へ出る旅』。

多和田さんは、ドイツ文学者で、日本語ドイツ語の両方で創作活動をされています。題名にもなっている「エクソフォニー」は「フォニー(言語・言葉)」と「エクソ(外)」の組み合わせで、「母語の外に出た状態」という意味。この本では言語をその枠組みの外からながめることで得られる発見がたくさん盛り込まれています。

慣用句の言い回しや、物の数え方、方言へのアプローチ。母語の中ではあたりまえに感じられることも、ひとたび外部の視点をもってながめると、新たな表情を見せてくれます。多和田さんはドイツ語と日本語の間の領域の視点から、さまざまな楽しい発見を紹介しています。

ドイツに来たばかりの頃、すごく印象深かったのが、tote Hose(死んだズボン)という言い方だった。地方都市などに行って、夜も十時くらいになると、もうレストランや飲み屋がみんな店じまいして、ディスコや映画館などはもともとないので、人通りもなくなり、退屈だったりすると、「あそこは十時を過ぎると死んだズボンだ」などとみんな言う。

「エクソフォニー」は外国語を学ばなければ体験できないことかと思いきや、多和田さんは日本語という言語の中でも視点を変えることで新たな発見を得られると言います。

「からだ」の訳語はKörperだけれども、両社は全く違う。 日本語ではよく「おからだに気をつけて」と言うが、それを直訳して、Körperに気をつけてください、と言ってみると、ひどく変である。日本語でも、もし誰かに「肉体にお気をつけて」などと言われたら、どきっとするだろう。

言われてみれば「確かに…」と思うところですが、言語の内部で暮らしているとなかなか気づかないことですね。誰にでも開かれている「エクソフォニーの旅」、ちょっと興味が湧いてきます。

日本でドイツ語を勉強している人にも、ドイツ語で日記をつけることを勧めたい。文法、スペル、その他、いろいろ間違いを犯すかもしれないが、そういうことは取り敢えずあまり気にしないで、書きたいことをなるべく楽しんで書く。面白いのは、日本語では恥ずかしくて書かなかったかもしれないことを平気で書けることもあるということである。

今回は「べつの言語で」というテーマで本を見てきましたが、いかがでしたか。日本語や外国語にたいしての味方が少し変わるアイディアの提案でした。読んでくださってありがとうございます。

~今日のおまけ

肩肘はらずに読める一冊。題名通り、可愛らしいイラストとともに世界のことわざを紹介した絵本です。「あなたのレバーをいただきます」「ロバにスポンジケーキ」など、意味を知ったら自慢したくなるものばかり。飾っておいてもかわいいので、本好きさんやお子さんへのプレゼントにもぴったりだと思います。

#1 ばらける言葉~『流跡』/ 『カリグラム』

新聞や本の文章を読んでいると、文字が一列に何文字、それが横あるいは縦に何行、という規格通りに並んでいるのが当たり前に思えてくるけれど、ほんらい言葉はそんな四角い形に配置されていなくてもいい。と、あらためて考えるとそうなのだけれど。

表現上、文字をばらけさせてみる。まっすぐ整頓していた言葉の配置を変え、あるいは言葉自身がゆるやかにその隊列を離れていく印象を表してみる。今回はそんな作品を取り上げてみたいと思います。

じつは文字と言葉と意味との間には少しずつ隙間があって、言葉や文字が意味とは違う次元のところで自由な息遣いをしているような、不思議な気持ちになる作品たちです。

まず一冊目、朝吹真理子さんの『流跡』を、印象的な冒頭から。

……結局一頁として読みすすめられないまま、もう何日も何日も、同じ本を目が追う。どうにかすこしずつ行が流れて、頁の最終段落の最終行の最終文字列にたどりつき、これ以上は余白しかないことをみとめるからか、指が頁をめくる。……られて、し…つきになるこ……光波に触れ、垂直につづくそれら一文字一文字を目は追っていながら、本のくりだすことばはまだら模様として目にうつるだけでいつまでも意味につながっていかない。

(『流跡』新潮文庫 p9)

視線が文字を追い、文章を読み進めていくというありふれた行為が、なにか食い違い、頁をめくっているのに言葉の内容が入ってこない。不穏な気持ちのするこの始まりから、この短編小説はかずかずの飛躍や唐突な行き止まりを経て進んでいきます。

街には金魚があふれかえり、女は竜宮へいたるかもしれない波止場をうろつき、渡し船は生者だか死者だか得体の知れないものを運ぶ。気づけば読者も、主人公が誰とか、作者の意図がどうとか、そんな立ち位置は無縁の場所に来ています。文字を追っても理解とか納得とは程遠い、読んでいるのに、異世界を順ぐり眺めているような不思議な感覚に浸ってきます。

はれ。ひゃらひゃら。

轟きとともに、ロータリーのアスファルトがにわかにうごもち、人気の失せたアーケードの脇から、いままで乗っていたバスのなかから、タクシーから、コンビニから、ドラッグストアの角から、駅の出口から、そして空からも四方八方あふれ出るように、おおどかなすがたかたちの大金魚があらわれはじめた。

(『流跡』新潮文庫 p70)

どうしてこんなところから金魚が……!なんて驚かずに、ひとまずは疑ったりもせずに、読み進めると、理由や動機、因果関係のしがらみから離れて、数珠つなぎの印象が繰り出されるひとつの光景の、目撃者になる気がします。

出てくるのはソメイヨシノ、小糠雨、「よからぬもの」、燐酸カルシウム……。古代の呪術を聞くような、誰かの遠い記憶をのぞくような、朝方の夢が現前したような。そこには終始、活字として並べられた言葉が掬い取られ、流れ去り、ぱらぱらと消えて跡形もなく過ぎてゆく、そんな心象がつきまといます。言葉のじかな手ざわりが、ありありと感じられてきます。

そして文章は終息に向かうのだけれど、予感の通り、終止符の打たれたと思われた「文章」は固定されることなく流れ去っていく。

(中略)うつし出されていたはずの文字がほどけて溶けて、画面はひたすら白紙のがらんどうとなる。キーボードの隙間から書かれたものが流れる結晶となってあてどなくなだれ、四方にひろがってゆく。書くことがひとたびも終わらない。ふたたびひとやひとでないもののものおもいやひしめきの微温がつらつらつづきはじめる。文字がとどまることをさけ、書き終わることから逃げてゆく。ひたすら押し流れてゆこうとする。はみだしてゆく。しかしどこへ―

(『流跡』新潮文庫 p84)

『流跡』は朝吹真理子さんのデビュー作ですが、朝吹さんは後に『きことわ』で芥川賞を受賞しています。

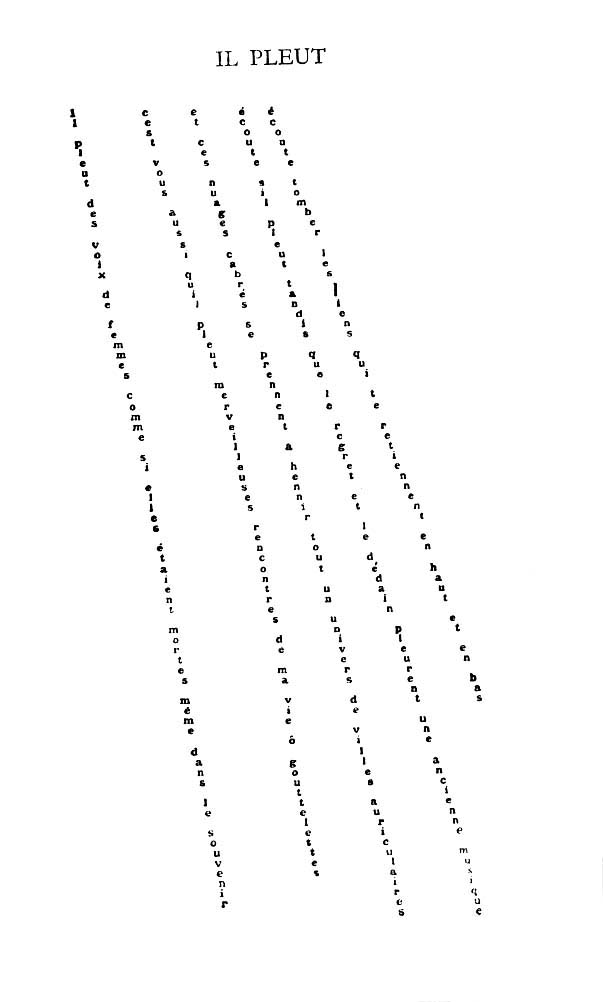

二冊目は趣向を変えて、ギヨーム・アポリネールの『カリグラム:平和と戦争のうた 1913-1916』という出版物から。こちらはフランス語で出版された詩集で、詩句の文字を絵のように配置するカリグラムという、独特の表現方法がとられています。

SALUT MONDE DONT JE SUIS LA LANGUE ELOQUENTE QUE SA BOUCHE O PARIS TIER ET TIERA TOUJOURS AUX ALLEMANDS

やあ世界よ 私はその雄弁な舌だ その口から おおパリよ 何時だって 突き出し突き出し続ける、 ドイツ人どもに向かって

目を惹く上の作品は、『エッフェル塔のカリグラム』と呼ばれ、『二等牽引砲兵』と題された五つのカリグラムのうちの一つです。フランス兵がドイツに対抗心を燃やす愛国の詩とされています。

カリグラムは、文学の要素もあり、絵の要素もあり、文字だけの詩にはないイメージを想起する効果があります。

上の作品のように、活字を大文字で規律よく並べたものもあれば、流れるような手書きの筆記体で構成されたものもある。文字の配置のうつくしさといっても、それぞれには違った味があります。

カリグラム自体のサイズも作品によって異なり、詩のもたらすイメージの大小に応じて変えられているとも見られます。細かいですが、エッフェル塔のカリグラムでも、活字の大きさや間隔が一行ごとに微妙に異なっている。7.8行目は小さく、一番下はどっしりとした土台を感じさせる大きな自体で。

『IL PLEUT』、つまり『雨が降る』という題がつけられた右のカリグラムでは、詩のリズムと雨音の音階が響きい合うように見えます。右のカリグラムでは、文字が顔の形に配置されていることで、表情を想像することもできます。

残念ながら、このような作品を「カリグラムとして」和訳し、絵として再構成した出版物は手に入りませんでした。翻訳すると、字数や文字の間隔も変わってしまうので、全体としての印象や効果をそこなわないまま翻訳するのは難しいのかもしれません。上に紹介した試薬の一部は、これらの本に掲載されています。

東京では、2019年にカリグラムを特集した展覧会が開催されていたようです。永原康史さんというグラフィックデザイナー方が訳と、日本語版のカリグラム作成を行われました。http://place.luckand.jp/exhibition/20190108/

調べてみると、展覧会のグッズの販売が2021年春現在も継続されているみたいです。

『鏡』『ネクタイ』のカリグラムがそれぞれ鏡とネクタイ状にプリントされた、なんだか含蓄もありおしゃれでもある作品も。身につけることによって、詩句とカリグラムの形が、また違った光のもとで見えてくるかもしれません。

DANS CE MIROIR JE SUIS EN CLOS VIVANT ET VRAI COMME ON IMAGINE LES ANGES ET NON COMME SONT LES REFLET

かがみのなかであたかもわたしのように生きているわたしはほんとうの囲われ者しかしあなたが天使を思い描いたとしてもそのとおりに反射するとは限らない

(『かがみ』永原康史・訳)

最後に、活字ならではの表現として、ある短歌を引用します。今はキーボードをたたけば即座に活字が表示される時代ですが、以前は出版物を作るのに一字ずつ活字を並べる作業が必要で、活字を組む専門の職人である植字工という仕事もありました。人の手で行う作業なので、文字がひっくり返っていたり、横倒しになるなどというミスも日常茶飯事だったようです。そんな植字工として働いていた経験のある詩人の浜田康敬の一首です。詩人としての批評精神からか、ささやかな反抗心からか、生半可な使われ方をしていたのだろう「死」という文字に、思いを反映させた一首です。

(浜田康敬『望郷扁』より/永田和弘『現代秀歌』掲載)

今日は言葉の配置や活字の「ばらける」イメージから想起して、作品を選んできました。次回以降もすこし「ひねた」視点から本を選び、一緒に読んでいきたいと思っています。最後まで読んでくださってありがとうございます。

~おまけ

活版印刷がなんとなく魅力的に思えて、気になっていた時期がありました。簡単な仕組みの器械から清書された活字が生み出される、その過程がレトロで可愛く感じられて。けれど、実際の手順が非常に多いことを知り、始める前に挫折してしまいました。

ロマンチックにみえるものは、いざ手を出そうとすると煩雑なことばかり…。

ブログ 天気雨文庫について

国語の教科書が好きだったおとなの図書室!と銘うって、ブログを始めます。

学生の頃、現代文や古文のテキストに載っている文章を先取りして読んでしまうのが好きで。普段手に取る小説とは違う種類の文章だけど、新しい視点を開いてくれたり、知らなかった表現を教えてくれるように感じていました(共感してくださる方がいると嬉しいのですが…)。

大人になっても、そんなちょっと背伸びをした刺激的な読書体験がしたくて、興味がつながるままに、さまざまな本を手に取っています。そんな体験を通じて感じたことを共有できればと思い、思いきって発信をすることにしました。

最近では映像や音声、写真の情報が世界にあふれかえっています。確かにそれは直感的で、国境もなく、便利かもしれないけれど、言葉にしかできない表現もたくさんあるはずだから、文章表現を今一度見つめたい。

本に触れることで、少し深く、少し豊かに考える、きっかけになればと思っています。

※このブログは、書評というよりは、わたし独自のテーマで本について書くつもりです。ここで述べるのはあくまでも、わたし個人の意見です。気合を入れて読む本から、気軽に手に取れる画集や写真集まで、幅広く取り上げたいと思います。